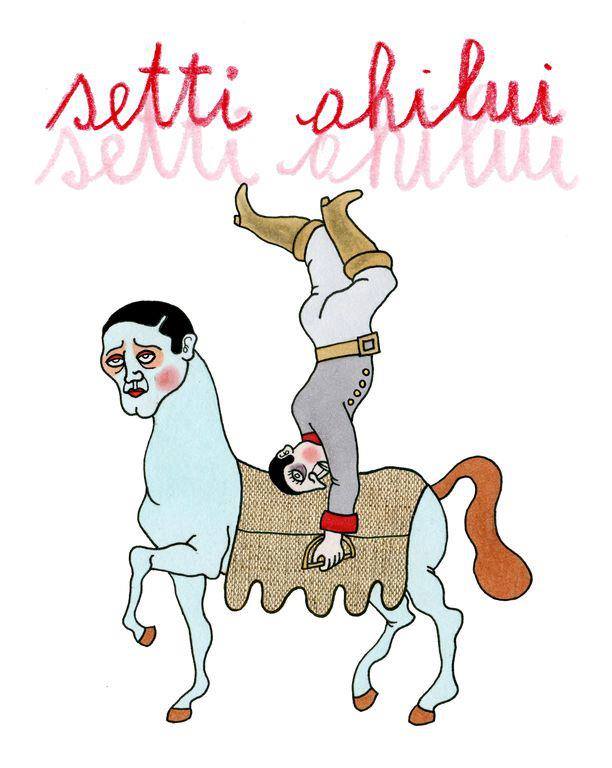

Mare, che canzone hai fatto Setti, Nicola.

Mare, che canzone hai fatto Setti, Nicola.

“Lo sai che noi non siamo persone, siamo relitti di una nave, sopra i tetti delle cose, tu, per me sei come il mare”

Qui, nel dopo sbronza −Sì, forse abbiamo un problema alcolico− mentre piccoli esseri, si direbbero bambini, ma sono dei mostri rumorosi, sono come quelle formazioni rocciose alte centinaia di metri che stanno su Solaris, si muovono in maniera insicura di fronte a me dentro al bar in cui vado a scrivere al mattino, io ascolto con le cuffie a tutto volume la musica di Setti, perché sto cercando di scrivere qualcosa su Setti e ascolto per coprire i rumori dei bambini, ma anche perché ormai sono un professionista assoluto del giornalismo, lo sai, e arrivo sempre a queste cose iper preparato.

Così nel dopo sbronza, possibile -mi domandi- sbronzarsi di mercoledì?, ma non c’è nessun tu, mi diceva Setti, quando in “Mare” utilizza il “tu”, beh, quel tu non c’è.

Setti, andiamo a sentire questo ragazzo un filo triste, cosa c’è?, gli domandavo. Non sei contento? Perché sei giù? Cos’è, domandavo, esistenzialismo? Lui allora mi guardava scuotendo la testa, no, non è quello, diceva.

Il concerto al Volume di Setti: era onesto, una chitarra e una voce, la sua, di Setti, semplice non lo so, so che lui scriveva qualche ora prima, su Facebook: “Non sono figo nemmeno in treno con un chitarra elettrica. Sembro un rappresentante di chitarre”.

Gli domandavo allora di Modena, del suo lavoro, fare il tuttofare in un cinema e quello più recente nei corsi di formazione, i suoi trent’anni, dei suoi gusti musicali, la situazione che aveva intorno, come e quando scriveva le sue canzoni, la maniera in cui era uscito fuori quel suo singolo, e l’album nuovo che avrebbe parlato di violenza e di impiegati alle poste, e l’album vecchio invece, di come erano andate le cose.

Ma malgrado tutte queste domande io non riuscivo a capire Setti, cosa avesse, perché fosse un filo preso male, non tanto, ma un filo, se fosse un atteggiamento nei confronti della vita, e se sì, della vita di chi.

Andando verso casa basculante domandavo a Gioacchino se mi dava una chiave di lettura e lui mi parlava di Chicago, quindici anni fa, che per lui Setti era nostalgia di un posto dove non era nemmeno mai stato, dove forse abitava suo fratello, dove tutto era identico, bambini alti centinaia di metri, dove la gente parlava un’altra lingua, come noi, del resto, che pure ci parliamo.