Abito in una strada silenziosa, in cui non passa mai nessuno, ma spesso le persone si fermano proprio sotto alla mia finestra per parlare tra loro. Oppure, se sono da sole, per telefonare a qualcuno. Non so perché accade, so solo che accade. Accade alle ore in cui io sono presente in casa, è ovvio e non potrei dire cosa succede quando non ci sono. Sarebbe possibile indagare, mettere magari delle telecamere e poi dopo ricontrollare, ma non è questo il punto. Continua a leggere

Category Archives: Fogli sparsi

No-Nose Man

for Gioacchino Turù

No-Nose Man is a perfectly normal man, except he doesn’t have a nose. I don’t mean in the Russian sense, as in Gogol’s story, I mean it literally. No-Nose Man has a sort of nose, but it’s smashed against the rest of his face, as though he’d put a rubber band around his head for a joke but left it there too long, and his nose simply stayed that way, as if he’d applied photographic fixer.

No-Nose Man’s nose is a nose bent in upon itself, an extremely shy nose that wants to return into the face from which it sprung, but it never manages to go anywhere. No-Nose Man has a dog, and the dog definitely has a nose. No-Nose Man’s probably retired. He takes his dog out on a leash, takes him outside to do his business. I don’t know if he picks up after the dog, which is what interests me most whenever I see someone take a dog for a walk, because that’s the part concerns me too. The dog, and various canine-oriented stuff about breed, animal psychology, their similarity to human beings, their resemblance to me or their owners, doesn’t concern me, or only vaguely. All I care about is whether the dog’s owner picks up the dog’s shit. If I find out that he does pick up the shit, then the matter no longer concerns me. If he doesn’t pick up the shit, or pretends he’s got a phone call or some other phony excuse at the crucial moment, then I turn around. I don’t say anything, but I stare at the person and let him figure out what I’m thinking on his own.

With No-Nose Man, I attempt this mental process—we do this with a lot of things, every event comes with its own mental process attached, one that keeps us from thinking about the thing itself, or makes us think about it only in reflection—as I was saying, with No-Nose Man I try to do my usual. That is, I watch to see whether he picks up his dog’s shit, but with him I’m unable to do the same thing I usually do. It’s probably his lack of a nose that makes my thought-process less fluid; his non-nose and his murderous look.

I never think about what happened to his nose, I mean, what really happened. I’d rather think of some funny story, like the rubber band he might’ve stuck there for a joke. I’d rather think about the dog. I try to concentrate on the shit, I really try, but No-Nose Man disarms me. Maybe it’s his non-nose. I think about him, and everything slides and seems relatively unimportant, even the shit.

Un’infanzia in giardino

A volte ripenso alla mia infanzia e mi sembra di essere cresciuto in campagna.

A volte ripenso alla mia infanzia e mi sembra di essere cresciuto in campagna.

Dico se non penso, se sono distratto, se faccio altro, se qualcuno mi chiede a una festa la sera, della mia infanzia, io rispondo che sono cresciuto in campagna, ma non è vero, sono cresciuto in un giardino.

In un giardino ho trascorso la mia infanzia, in un parco pubblico vicino casa e nessuna campagna, tuttavia a chi mi accusa di non essere cresciuto in campagna io rispondo che la campagna è molto cambiata da quella di una volta, da come era prima, oggi la campagna è un posto semplice, è un posto solare, dove la galline crescono e muoiono di vecchiaia o quasi e sono amiche di persone che lavorano in città e tornano soltanto alla sera illuminando nei fari le lepri, poi con un pulsante aprono il cancello ed entrano nelle loro case.

Non vorrei fare un torto a nessuno quando affermo che sono cresciuto in campagna, raccontare una cosa per un’altra, fingermi qualcosa di diverso da quello che sono davvero, rispondo così, senza pensarci troppo, perché ricordo di moltissime ore passate in quel giardino, molte ore con la testa riversa a guardare un cielo che a conti fatti era mare, disteso sul prato del giardino, mi sembra anche più veloce come risposta e non vorrei rispondere nulla, a chi mi chiede della mia giovinezza, quando le campagne erano diverse, quando il verde pubblico pericoloso, e i cieli mari. Tanto tempo fa.

Alamanni Summer Sadness

«L’estate», dice D. stesa nel letto, con le pale sul soffitto che girano lentissime, «è sempre un mix di felicità e tristezza».

Mi ripeto la frase in testa come fossi un editor e traccio una riga sopra sempre.

«D’estate, felicità e tristezza», aggiunge D., «vanno a braccetto».

A braccetto, mi ripeto, no.

L’estate penso io è la strada che dalla stazione ci riporta a casa. L’estate è via Alamanni, quando con D. torniamo dalle vacanze e abbiamo pesanti zaini e trolley che io mi offrirò di portarle. Spesso sarà notte in quella strada dalla stazione alla casa, ci saranno in giro poche persone, qualche turista sconvolto dal caldo, qualche immigrato che non è stato in villeggiatura, qualche vecchino che fuma una sigaretta e un cane che lo tira, ma no, troppo retorico, comunque se dovesse esserci qualcuno in strada, per la nostra strada che ci riporta a casa, questo sconosciuto passante non saprà nulla delle nostre giornate passate in spiaggia fino a sera e nemmeno gli importerà di saperlo. A nessuno importa nulla delle nostre estati, solo a noi.

«Le estati si assomigliano tutte», dice D., e io penso che questa frase è buona. «Vedi», mi dice, «ho un tarlo dentro la testa, questi alberi verdissimi che si vedono dalla finestra, li vedi? Io penso già a quando quelle foglie saranno cadute. Dovrei vivere ai tropici, per un periodo della mia vita». Anche questa frase io penso che vada bene e l’appunto mentalmente, se la ricorderò domani vorrà dire che era davvero buona.

«Sono così contenta di partire per le vacanze con te», mi dice D. smettendo di guardare le pale sul soffitto, «e tu lo sei?». Un finale aperto, penso, ecco quello che ci vuole. Possibilista, ma depressivo, come lo sono via Alamanni e l’estate in generale.

Racconto di Natale

Il Natale per fortuna passa in fretta, ma la sera è ancora lunga. Come sono tristi le persone che in questo giorno portano fuori il loro cane per i bisogni. Sono tristi sempre, ma in questo giorno lo sono ancora di più.

Il Natale per fortuna passa in fretta, ma la sera è ancora lunga. Come sono tristi le persone che in questo giorno portano fuori il loro cane per i bisogni. Sono tristi sempre, ma in questo giorno lo sono ancora di più.

Ascolto un cd come ai vecchi tempi, nel salotto della casa in Santo Spirito, dopo i cinque giorni di sfratto. Tornato con le tre cose che mi ero portato via e una sorta di fiuto per quello che la padrona di casa ha spostato, per quello che i due danesi hanno smosso o visto, di noi, e infine per il passaggio dell’ex inquilina, Ilaria, che si è ripresa alcune cose come pentole e indubbiamente quello che credevo essere il mio comodino e invece era suo. Era un comodino carino. Fa niente.

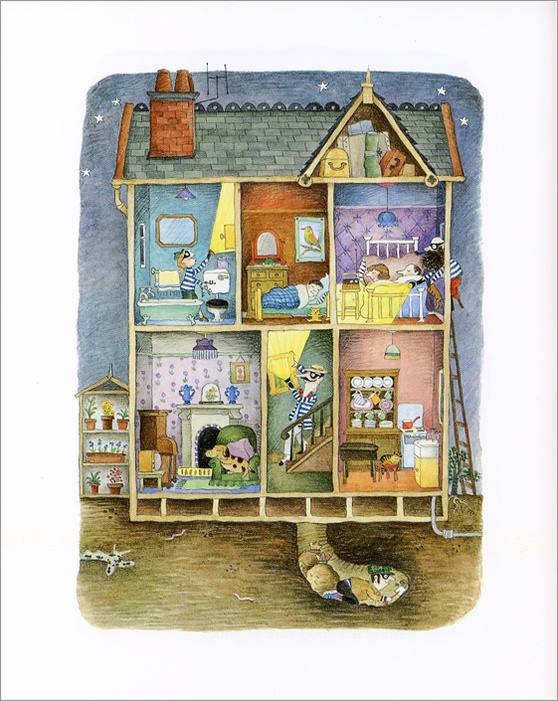

Io torno a sedermi in salotto come se niente fosse, ma invece lo sento che c’è qualcosa che mi dà sottilmente fastidio e mi fa pensare a un altro scasso, diverso eppure simile, alle Cure, a casa di mia madre, da parte di alcuni ladri, giusto ieri che era Vigilia e sembrano giorni e giorni fa.

Ieri che avevo lavorato e mia madre mi diceva al telefono dei ladri e io che le chiedevo se avessero portato via il pc con dentro i miei testi in unica copia: non se l’avessero stuprata, ma dov’erano i miei testi e il mio computer.

Natale 2013

Diladdarno in Festa – Adesso

La festa dell’Oltrarno: ci sono tutti, ho intravisto anche lo scrittore Matthew Licht in bicicletta, ma non l’ho salutato perché i vigili mi facevano la multa al motorino.

Abbiamo preso un pain au chocolat al negozio francese di Via Romana dove tutti parlavano francese e anche noi uscendo: Merci, Alé le bleu.

Abbiamo preso un pain au chocolat al negozio francese di Via Romana dove tutti parlavano francese e anche noi uscendo: Merci, Alé le bleu.

Poi camminato fino all’erboristeria, a comprare il dentifricio sbiancante all’aloe vera, vi dico che funziona, lo usava il mio host airbnb a El Médano, un certo Lucas.

Diladdarno: i negozi sono aperti, cerchiamo di prendere un caffè al Volume ma non ci considera nessuno. I negozi sono aperti: guarda, dico a Lapo, anche la lavanderie a gettoni sono tutte aperte. Lui fa: Ah ah.

Resto impalato sulla porta di un atelier di moda dove dove ci sono queste ragazze con orecchi da gatto in testa che noi ragazzi di quartiere non abbiamo visto mai, sembriamo italiani arrivati a Londra nel 1969, dalla Basilicata.

Londra 2012 | This is the new austerity

When the showing ended, someone asked about the plot to kill Hitler. The discussion moved to plot in general. I found myself saying to the assembled heads, “All plots tend to move deathward. This is the nature of plots. Political plots, terrorist plots, lovers’ plots, narrative plots, plots that are part of children’s games. We edge nearer death every time we plot. It is like a contract that all must sign, the plotters as well as those who are the target of the plot”. Is it true? Why did I say it? What does it mean?

Don De Lillo, White Noise

Se sei povero, a Londra, mangerai malissimo. A volte a Londra ti svegli e c’è il sole e Gaia deve andare a lavorare. Io attraverserò la City per andare a Richmond, al mio corso da mentecatto. Sii umile. Ci provo. Richmond è bella e tutti sono particolari e diversi, è solo la mia visione delle cose. Il vecchio alla fermata dell’autobus a cui chiedo d’accendere. Lo ringrazierò fin troppo. E perché mai le fermate degli autobus sono chiuse dal lato della strada e non viceversa? Io andrò in metro ad ore intere, che l’abbonamento settimanale è la più grande stabilità che ho, qui a Londra. Muoversi con la città, a le diverse ore della sua vita. Alle sei andando verso Waterloo, che si pronuncia, anzi che pronuncia l’interfono della tube, in un modo che nessun professore di storia della mia intera vita ha mai pronunciato. Uaterluu. Alle sei andando a Waterloo. I treni strapieni, e la gente che è così vicina eppure riesce lo stesso ad ignorarsi: come fanno? E’ l’abitudine. E allora io guardo tutti, i due operai della mia età che scenderanno a Victoria: uno di loro due non ha una scarpa. Perché? Esistono gli infortuni sul lavoro anche qui? E perché non ha preso un ambulanza? E la mattina quelli che vanno da dentro a fuori la città, così luminosi, si incontreranno alle fermate della metro di superficie. Poi tutti stanchi, che crollano dal sonno o che dormono semplicemente, dormire in metro, e chissà quale parte di loro ancora li permetterà di alzarsi prima o poi e scendere. Non lo vedo mai, quel momento. Martedì dieci di Aprile, Londra, solo come un cane, di passaggio come e ancora più di sempre, mi riscopro mosso dalle abitudini e se me le togli mi crolla tutto. Ma le abitudini si costruiscono in un attimo e allora andare da Tesco a prendere ancora dei nuddle che sono buoni o forse cattivissimi, come tutto, se sei povero, a Londra. La casa vuota, i nuddle sullo stomaco, che ieri che non sapevo cucinarli li avevo mangiati che ancora non si erano completamente evoluti, Gradual development, li avevo trovati più digeribili. Domani opterò per un grado intermedio, come il livello mentecatto del corso d’inglese a cui sono ascritto. A ragione.

***

Venerdì ancora a Londra, circa le sette. Io stanco morto finito sul divano di questa casa dove non rimetterò mai più piede, e su questo divano dove mai più dormirò. Le settimane passano e io me ne accorgo solo perché il computer mi dice di riavviare, che è trascorsa una settimana, dall’ultimo riavvio. Vagavo, su una metropolitana di superficie e crollavo anche io dal sonno, finalmente, come tutti gli altri intorno a me. Derivavo, è l’espressione. Poi a Bethnam Green iniziava a diluviare, col sole e io e gli indiani e i pazzi inglesi drogati e le madri di famiglia ci nascondevamo dentro Mc Donald, che non era più un non-luogo come un tempo, ma era luogo. C’era questo vetro grande tutta la parete che si affacciava sulla strada e passavano solo musica classica, nel sudicio, che nessuno si sogna neanche lontanamente di buttare la sua roba come noi inesperti italiani vorremmo fare. Lasciare tutto sui tavoli, che qualcuno lo butterà. Buttare tutto, qui a Londra, dietro un vetro e fuori diluvia. Dura poco. E prima ancora a Richmond, per l’ultima volta, era bello, era un venerdì dell’umanità, compagni trovati e perduti senza neanche i mezzi discorsi che talvolta si fanno, di tornare a vedere-sentire-sfiorare. Tutto un buttare, un perdersi continuamente sulle metropolitana di superficie e quelle sotterranee, il segnale del telefono e i volti della gente a miliardi, che tanti non credevo ne avessero partoriti. Tendo a creare legami, creare abitudini, ma sempre, ancora, ai margini del mio campo visivo. Così l’angolano Pombal e il thailandese dall’insicura sessualità, e poi la giapponese e la spagnola del pomeriggio di cui rimarranno queste parole su un computer che mi avverte che passano le settimane, mentre io dimentico tutto. Allora questi nomi che forse sono importanti, sono Luke Giapp che aveva solo una anno più di me ed era bravo, era scorpione anche lui, e si è finiti a parlare di tutto quello che volevo io e al tavolo del venerdì c’erano solo segni di terra, fatta esclusione per me. Chissà la colombiana madre di famiglia che segno era e chissà quelli del pomeriggio, con cui era stato più difficile, ma solo perché ci era mancato il tempo, di perderci. Era dolce uscire da quella porta con Patricia parlando di Siviglia in inglese e salutarci alla spagnola e poi tornare subito ad essere inglesi di riflesso, a crollare sulle metropolitane a sognare che sia notte, che sia domani e pulire la casa, i piatti, per terra, che nessuno si accorgerà che qualcosa è accaduto. Sono giorni belli, mi sento come al limite dell’adolescenza, forse l’epoca è proprio finita, eppure siamo qui sui divani in case sconosciute e non si sa come fare.

9-13:4:2012

Ultimi racconti maltesi

I. Morale della lucertola

Qui sulle rocce accanto al mare una lucertola come me. Esce dalla caverna e si ferma al sole di Marzo e il suo corpo palpitante. Ieri sera nella grotta pensavo ancora al mio credo, riflesso di riflesso Herman Hessiano, più Herman che Hesse. Pensavo che se una cosa è chiara allora è certamente falsa. Questo il mio credo di lucertola. Quindi nella non-chiarezza starebbe la verità delle cose vere. Ma poi pensavo, sempre nella notte, mentre disperderdevo il calore incamerato sulle rocce, vicino al mare, che il concetto così espresso era tragicamente chiaro e quindi si annullava da solo.

Cosa nutre la lucertola, oltre al sole, mi chiedo. E questo dubbio alimentare, riflesso di riflesso kafkiano, mi riporta ancora ad altre notti in altre grotte e poi affacciarmi all’imboccatura in questo sole di marzo che è alimento e forse basta. Ora solo incamerarare, tutto un incrementare, ma incrementare nulla e siamo così vicini, io e lucertola, ma come direbbe Camilla ciò che mi allontana sono nuovamete io e le mie superga nere. Per una morale delle lucertole e della loro rarefatta alimentazione. Guardiamo ai lati e non vediamo davanti, o meglio lei, la lucertola, che quindi non mi guarda se mi guarda, ma mi guarda solo quando non mi guarda. E io allora? Di riflesso non la guardo.

II. Sciamano sull’autobus

Ieri (o forse l’altro ieri) era il mio compleanno ed andavo in autobus. Ieri o l’altro ieri ero un pò triste per quella storia del compleanno, ma non so spiegarne la ragione. C’ho pensato anche, perché me l’hanno chesto e mi succede ogni anno, alla ragione vera, ma non ne sono venuto a capo neanche quest’anno. Mi sono detto che è perché, malgrado tutto, vi è un investimento di senso, in quel giorno, che io lo voglia o meno, e siccome c’è investimento c’è aspettativa di senso e quindi necessariamente disincanto e disillusione. Non importa, ci riproviamo l’anno prossimo a non investire di senso.

Ma non è questo che volevo dire. Andavo in autobus e c’era davanti a me a sedere un signore di colore, si sarebbe potuto pensare del Benin, che mi guardava, ma non come si guarda in autobus, ovvero come si guarda sempre, mi guardava in un altro modo. Questo signore sembrava uno sciamano, ma vestito come uno normale, quindi non per l’abbigliamento, ma per la sua faccia espressiva e segnata e sopratutto per il suo modo di guardare. Guardava tutto molto attentamente e dopo un pò che mi fissava, mi sono convinto che potesse leggermi nella mente, non solo a me, ma a tutti. Non immaginavo un vocìo caotico che doveva sentire lo sciamano, ma ritenevo piuttosto che fosse in grado di isolare i pensieri. Allora lui mi guardava e mi stava leggendo la mente e quello che io pensavo e che lui sapeva, era che io stavo pensando a lui e alla sua capacità di leggere i pensieri. Il mio in quello specifico momento.

Quindi la mia teoria non tornava, perché se io sapevo che lui sapeva, avrebbe dovuto stupirsi un minimo oppure farmi un segno d’intesa, qualsiasi cosa, ma invece niente. Eppure, pur di continuare a credere che lo sciamano potesse leggere le menti mi sono convinto che fosse preparato da anni a quella eventualità smascherante, che fosse preparato e dissimulasse. O in alternativa che leggesse sì i pensieri, ma non quelli superficiali, non quella stronzata di io che pensavo che lui leggesse le menti, ma quelli più profondi, quei pensieri che si hanno quando si pensa a qualcosa di più immediato, per esempio quando siamo in autobus. O quando è il tuo compleanno. Quei pensieri gravi sulla vita e sul tempo, o altri ancora più profondi. In ogni caso lo sciamano sull’autobus mi capiva, capiva la mia tristezza che io pure non capivo interamente e poi al capolinea siamo scesi tutti quanti, lui compreso e ci siamo dispersi. L’ho rivisto, lo sciamano, alla porta della città, che si girava indietro come se qualcuno lo seguisse o avesse dimenticato qualcosa sull’autobus, l’ombrello oppure la felpa. Poi l’ho semplicemente perso di vista e un altro compleanno anche per quest’anno.

III. Progetti per il futuro

I fragilisti di domani andranno in giro con tatuaggi di Icaro in caduta libera, o forse solo l’idea di tatuarselo, e lucertole al guinzaglio, o forse solo l’idea. Parleranno con sciamani sull’autobus, anzi non ci parleranno, che non c’è proprio nulla che questi non sappiano già.

The Eye in the Ass

to Matthew Licht

When I got my Ph.D. in moral philosophy in June, 2008, there were only a few items on the list of things I wouldn’t do: eat the flesh of relatives killed in ritual sacrifice, waste water, or screw a friend’s woman.

This last rock-solid, Ten Commandments-style precept was by far the stupidest, but somehow I couldn’t let it go. Silly, I thought. As though a woman belongs to someone. An OK rule for Mesopotamian shepherds, maybe. Nevertheless, when I finished my degree at Columbia, I still believed in that third rule alone. Shortly thereafter, I left academic life. My morally abject colleagues disgusted me. I ditched their world and started fresh, with no regrets, even though my moral conceptions had been influenced. I remained true to my conviction, and never screwed a friend’s woman.

In April 2011, I was sharing an apartment near Prospective Park with Laura and her boyfriend Cyril. Laura entered my room dressed in jeans and bra. She rubbed against me like a cat, pushed her pointy tits in my face. I said, “C’mon Laura, quit it.”

She looked at me and said, “Huh? You come off like some fascist blasphemer whoremaster jack-off artist but you don’t want to grab these?”

“Course I want to, but what about Cyril?”

And that was that. Didn’t even matter that Laura was no big deal, physically, or that she and Cyril broke up shortly thereafter, which made life in that Brooklyn closet impossible. I remained true to my moral imperative.

Years passed and I hooked up with Mary Ann, who gave me a different view of morality. In other words, stop thinking about it all the time, and try to live like everyone else. We had our habits, worked regular full-time jobs, ate out a lot. Life became a minor concern, and morality was no longer an interesting topic for discussion. We often went out with our friends Bill and Samantha—to restaurants, movies, or just for a walk. Mary Ann would say, “What a lovely day. Let’s go for a walk.” So I’d call Bill and Samantha. We felt good with them, there was no tension. On October New England evenings, we’d walk along the shore, listen to music, stop somewhere for beer or coffee, and it was great. At night, in bed, Mary Ann and I would talk about them, and us. Pretty banal, but the truth was that I really wanted to fuck Bill’s wife, Samantha. I dreamt about her after our evenings out together, after dinners where my cock stayed pointed straight at her. I used to dream about her in every possible position, but there was nothing doing. She was my friend’s woman, no matter which way I turned it. Prohibition, I thought, is the perfect fuel for desire. She’s not that hot, and even kind of dumb, I told myself, but that didn’t change anything. I wouldn’t trade her for Mary Ann, I thought, in fits of exactly the sort of typical bourgeois paranoia I wanted to avoid. That’s what I’ve turned into, I thought. But the situation refused to change.

One evening when Bill was vising relatives in Connecticut and Mary Ann was out on Cape Cod with her sister, Samantha called and invited me to a party she’d organized. Of course I went. She wasn’t looking her best, maybe due to the stress of getting a party together, or getting up the nerve to phone me. So we spent the evening following different interests: she socialized while I got looped. But we kept an eye on each other in all the rooms of the house we were in, and every now and then we clinked glasses, drank a toast to nothing, to the end of the world, the triumph of evil, to Satan, the horsemen of the apocalypse. When the party was over, we went home together.

Bill and Samantha’s place glowed with an unfamiliar reddish light. We drank a nightcap on the sofa, then our bodies came together and we started kissing and touching each other. She had a habit of putting a finger crosswise on her lips, and it always seemed like a No Go sign. Now her lips silently said, here we are. Finally, I touched her tits, which I’d scoped and studied the best I could. And they were worth the wait: big and firm. While I was grabbing them, she got my pants down and jacked me off nice and slow. We were hot, but there was some tension, a block. My moral philosophy degree had come back to haunt me right when I was finally about to reject and abjure an ancient self-imposed prohibition. I turned Samantha around and entered her from behind. I humped her easy, then picked up the pace. She twisted back to face me, moaning softly. That’s when I spotted the eye in her ass.

The eye was watching me. At first I thought it was a ping-pong ball, or a pustule, but I wasn’t grossed out. It was an eye, no doubt about it, and it looked a lot like my friend Bill’s eye. I stopped cold. Samantha asked, what’s wrong?

Nothing, I said, and started in again, pretending nothing was wrong, but that clever eye was staring. At times it seemed benevolent, but mostly angry, mean, and it never looked away while I fucked my friend’s wife. So I spat on the eye, again and again, until it closed. I stuck a finger against her asshole and pushed. The eye closed further, closed in on itself. She turned around and gave me the OK go ahead signal, so I stuck it in her ass, pushing the eye as far as I could into the depths of her rectum. I came hard, full of rage, pulled out my cock and made her lick it. She looked me right in the eye while my sperm dripped off her chin, then I took off, just like in some porn flick that’s not even worth talking about.

Days passed, as they will, and many more, until Mary Ann came back from Cape Cod and we got together with Bill and Samantha again. Samantha and I acted like nothing had happened, but there was one thing no one could ignore: Bill was wearing a piratical eye-patch. He explained he’d been injured while skiing. A ski-pole had blinded him, but he said he was lucky: a few millimeters deeper and he’d have been dead. There was some really complicated, expensive surgery possible, but he said he probably wouldn’t risk it. Basically, he liked the way he looked with an eye-patch. Samantha and Mary Ann laughed. I felt a pain in my eye, like a burn, a wound, as though a closed eye were watching me from within. I didn’t smile and I didn’t say anything.

Tre giorni con Laura Fabiani

Ho conosciuto Laura Fabiani il 24 Giugno del 2015, lo ricordo perché era il compleanno del mio coinquilino Sabino.

Avevamo organizzato una festa a casa, in questa casa che presto lasceremo. Laura Fabiani è arrivata e indossava un vestito nero e non parlava una parola di italiano. Abbiamo comunicato in spagnolo: Encantado Laura, me llamo Simón, como el Gazpacho.

Tutti quanti erano innamorati di Laura Fabiani, lei entrava nelle stanze e tutti si innamoravano.

Ho chiesto a Marcello, il suo impresario e schiavo, se gli andava di suonarcene una e loro ne hanno fatte tre o quattro in salotto per il compleanno di Sabino (lei stava in ginocchio a cantare con quella sua voce da uccellino, era forse una critica?). Marcello, l’impresario schiavo di lei, suonava la chitarra e faceva i cori. Dan, che un tempo era stato musicista famoso, ora era quello più schiavo di tutti. Stava gettato sul divano e nemmeno faceva schioccare le dita per tenere il tempo, con la sua camicia aperta, stava là buttato su un divano a fumare sigarette senza filtro, la camicia aperta e occhi solo per Laura Fabiani: ma lei chi avrebbe scelto di amare? Magari si sarebbe innamorata di me, pensavo. O del mio coinquilino irreversibilmente trentenne Sabino.

Laura Fabiani, Marcello e Dan Belozoglu sono rimasti a casa (quella casa che lasceremo a fine mese, ma che lasciare sta diventando un dramma: la caparra, la lavastoviglie rotta, la mensilità d’agosto da pagare o non pagare) sono rimasti a casa un fine settimana durante il quale abbiamo provato a non innamorarci di Laura Fabiani e della sua musica.

Poi una sera sono riuscito finalmente ad avvicinarla e a parlarci da solo, tutti intorno ci osservavano, Dan mi mandava dei chiarissimi messaggi con lo sguardo: ti tengo d’occhio, bada bene, e perfino la mia fidanzata Filomena di solito indifferente alle cose del mondo mi guardava come a dire: io e te siamo uguali, dopo sarà il mio turno per far innamorare Laura Fabiani. Solamente Marcello era con la testa altrove, a un vecchio amore del passato o forse sapeva che era impossibile che io la facessi innamorare.

Siamo andati a piedi a quel bar lungo il fiume dove avrebbero fatto un concerto e io e Laura abbiamo finalmente parlato, sempre in spagnolo. Lei mi ha detto di un ruolo per il cinema che avrebbe interpretato nell’inverno successivo, in cui avrebbe recitato la parte di una prostituta fantasma dell’Ottocento, e me ne ha parlato perché io le avevo raccontato una qualche storia sui fantasmi. Avevo ritirato fuori un argomento su cui mi sentivo sicuro per cercare di impressionarla, ma era stata una pessima idea, me ne rendevo conto mentre lo facevo.

Camminando con gli occhi di tutti puntati addosso, riutilizzavo un argomento già usato per tentare di impressionarla e mi rendevo conto che avevo perso la mia occasione.

Ad un bar lungo il fiume con davanti la città illuminata aspettavamo che fosse il loro turno per iniziare il concerto, partiva in loop quella canzone La vie en rose e Laura Fabiani diceva: sembra la Francia. Le lampadine a incandescenza le incorniciavano il viso.

Che la mattina dopo all’alba sarebbero ripartiti era al tempo stesso una pena e un sollievo.